Que las buenas obras se cocinan, las más de las veces, con grandes zambullidas en la soledad y el silencio, es algo que a nadie se le oculta. El rico mundo interno se fertiliza con el poco apego al mundo, como certifica el caso de Julio Verne que, sin apenas salir de su morada, descubrió las entrañas del mar y la tierra en aventuras bordadas en mañanas y tardes de escritura. Alfred Kubin (1877-1959) podemos colocarlo en la estela de aquellos que renuncian al mundo para abrazar los mares de la imaginación. Desde 1906 hasta su muerte habitó el castillo de Zwickdledt dedicándose a ilustrar, pintar y escribir. Con periódicas crisis internas y tendencias depresivas se rebozó en su mundo de ecos oníricos y truculentos, pariendo dibujos y escritos oscuros. En 1909 terminó la escritura de su novela más célebre La otra parte, que cosechó fortuna dentro del género fantástico, siendo sus contornos tan finos que abrazan la fantasía tanto como el terror, la historia tanto como el absurdo. No en vano, Kafka se inspiró en ella para El castillo.

La novela de Kubin está escrita con algún eco biográfico, que rápido puede uno advertir en el personaje protagonista, dibujante de carácter melancólico y taciturno. Un buen día un señor educado le pone sobre aviso de que su antiguo amigo del colegio, Klaus Patera, ha entrado en posesión de una ingente fortuna, con la cual ha creado un reino en el oriente: el país de los sueños. En tan recóndita región, donde los geógrafos no han ejercitado todavía sus artes, se sitúa su dominio. La consistencia del reino, rodeado de inmensas murallas, consiste en no dejar que nada nuevo ni moderno entre en sus fronteras. Cualquier objeto traído ha de ser antiguo y se niega la introducción de nuevos descubrimientos. "Aquí solo hay antigüedades; la gente vive como nuestros abuelos antes de la revolución del 48 y el progreso nos tiene sin cuidado" (p. 103) dice un personaje en un determinado momento. Seducido por la noticia de territorio tan singular, el protagonista, del que no llegamos a saber su nombre, empaca todas sus pertenencias, avisa a su esposa y marcha con premura al reino de los sueños.

El personaje principal es sobre todo nuestra mirilla para otear el reino de los sueños, en el que hace las veces de nudo central de la narración y de antropólogo. Con él descubrimos una sociedad desnortada, sin rumbo y que, renqueante, pasa por los días sin propósito ni sentido de la trascendencia, manejada por hilos ocultos e invisibles pues resulta que, Klaus Patera, tiene poderes mentales con los que hipnotizar a los habitantes del reino de los sueños. Mediante ellos puede causar el sueño u otros estados a sus inquilinos. Patera, a la manera de un Dios, gobierna todo con su invisible mano, presidiendo, de un modo que no llegamos a conocer del todo, una extraña religión en la que todo ciudadano se coloca, ensimismado, frente a las torres con reloj en la capital.

Todo el país de los sueños vivía bajo los efectos de un hechizo, y en nuestras vidas los planos terroríficos alternaban con otros de innegable estirpe humorística. El amo se ocultaba en realidad detrás de todo y, manera misteriosa, solía manifestarse con una frecuencia superior a la deseable. La idea de que él manejaba a casi sesenta y cinco mil soñadores no podía desecharse tan fácilmente, por monstruosa que pareciera. (p.195)

Todo el libro aflora misterios no resueltos (como es el auténtico misterio), personajes inquietante y escenas que intercalan lo asombroso y lo terrorífico. Particular atención reclaman una sociedad de eremitas a la que se refiere siempre como "ojizarcos". Pese a todo lo extraño que rodea la nueva existencia del protagonista, este rejuvenece en un primer momento y consigue aumentar su producción artística. Pero no todo puede continuar eternamente. En un determinado momento entra en escena un americano en la historia. Su nombre es Hércules Bell, y desde el primer momento sospecha que él, y sólo él, puede hacer que el reino de los sueños funcione como es debido. No soporta lo que el reino de los sueños significa y abomina que sus gentes no se plieguen al progreso. Por eso en una proclama contra Klaus Patera, les dice a sus conciudadanos: "¡Protegeos contra el sueño!" (p. 225). Con todas las artimañas de que es capaz intenta cambiar el devenir del reino, pero este, cuya sustancia es etérea, resulta impermeable a los cambios, y antes de cambiar estará llamado a la muerte. La segunda mitad de la novela nos cuenta todo ese proceso, con muchas escenas que ya quisieran mostrar nuestras modernas películas de terror.

Con prosa contenida, Kubin, arrastra esta historia y su personaje a Europa, donde todo empezó y donde todo ha de terminar, pero con su personaje transfigurado y marcado de por vida, constantemente invadido por sueños, espejo de realidades pasadas, pues los sueños: "me hacían revivir hechos y aventuras ocurridos tiempo atrás, lo que me lleva a pensar que dichas imágenes oníricas se hallaban íntimamente ligadas a ciertas vivencias de mis antepasados, cuyas convulsiones psíquicas lograron tal vez plasmarse orgánicamente, tornándose hereditarias. Ante mí se abrieron planos oníricos mucho más profundos, que me permitieron diluirme en existencias animales o vegetar, en un estado de letárgica semiconsciencia, entre los elementos primarios" (p. 367).

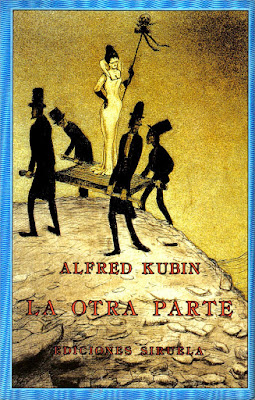

La historia de Kubin está plagada de simbolismos difíciles de dilucidar, probablemente fruto de un lenguaje icónico privado en el que trabajó, siempre solitario, en el castillo de Zwickdledt. ¿Qué es "la otra parte"? ¿El reino de los sueños?¿El inconsciente en el que habita lo onírico? ¿Klaus Patera como contrapartida del protagonista? No lo sabemos a ciencia cierta. Este rompecabezas simbólico está bañado con la tinta de la imaginación y merece que se lea con más prontitud que modernas noveluchas. Las ediciones españolas suelen incluir los cincuenta dibujos que Kubin ideó para acompañar la novela, y muchas son muy interesantes. Kubin plasmó en todos sus dibujos -los de esta novela y los que no son de ella- una realidad oscura que sirve de contrapunto a los futuristas. Ajeno a una realidad cada vez más burocratizada y tecnológica, vivió un incógnito glorioso -verdadera vida del reaccionario- en su castillo, trabajando incesantemente mientras el mundo enloquecía y mataba. Si su obra fue parábola del siglo anterior, con más justicia lo es del siglo XXI. Hará una buena compra quien adquiera la novela.